7/21(金)実践栄養指導実習Ⅱにて、「3・1・2弁当箱法」の実習を行いました。今回は、「3・1・2弁当箱法」の概略と実習時の様子について紹介します。

「3・1・2弁当箱法」とは、“1食に何をどれだけ食べたらよいか”について、だれもが理解し、自分のゴールをもち、実行(つくる、食べる、伝えあう)しやすいように開発された、食事づくり(料理の組合せ)のものさし1)です。

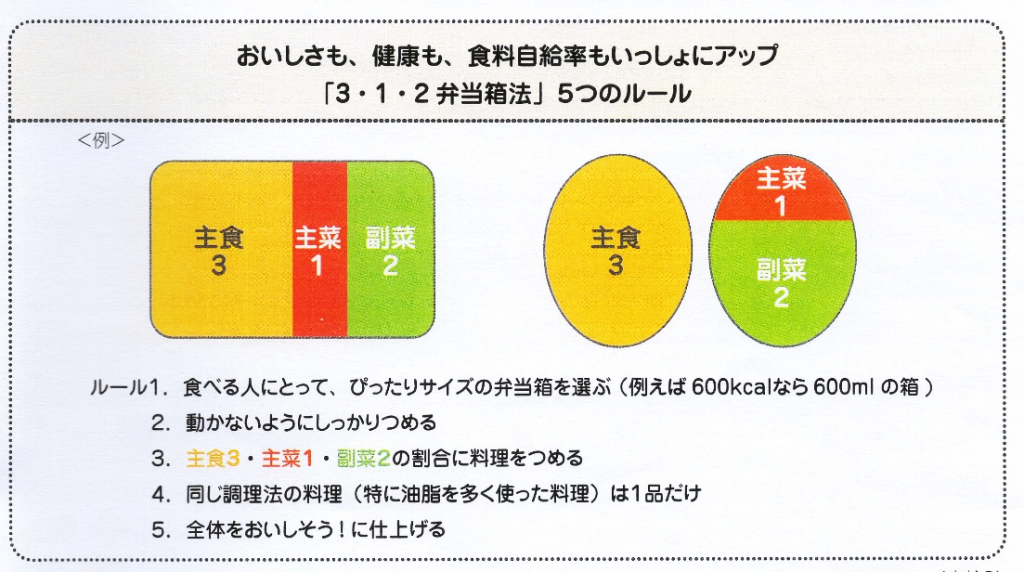

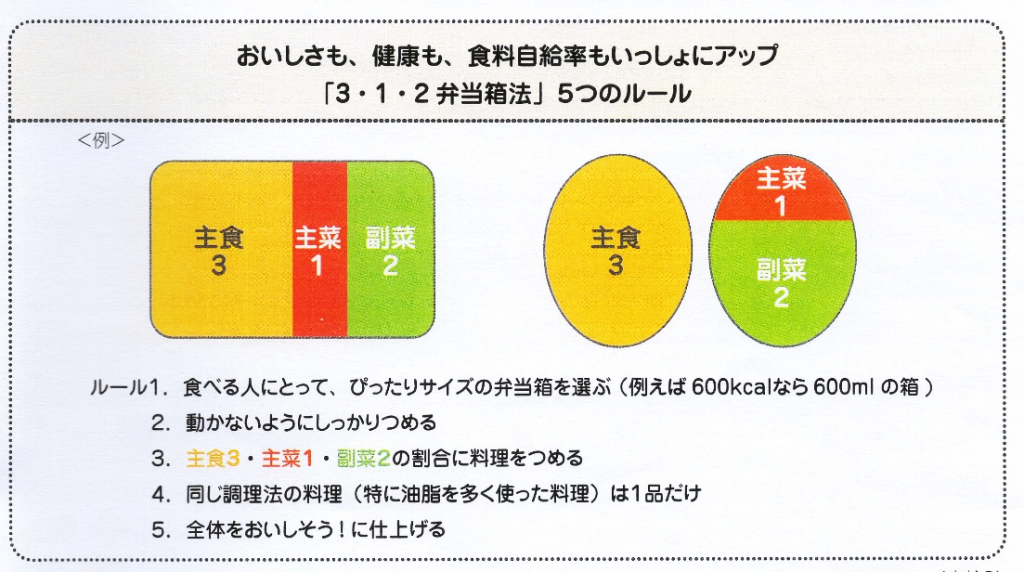

弁当箱の中に、主食・主菜・副菜料理を3:1:2の割合でつめ合わせると、適量(めざしたエネルギー量)で栄養素のバランスがよく、味・くらし・環境面からもすぐれた食事(1食)をつくる1)ことができます。

また、「3・1・2弁当箱法」は、主食(ごはん:自給率100%)が1食のエネルギーの約50%を占めていることから、食料自給率の向上に寄与します。副菜の「旬産旬消」「地産地消」を意識することで、食料自給率をさらに向上させることができます1)。

1)構想し、つくって、食べて、伝える体験を!超簡単 適量で、バランスのとれた1食づくり「3・1・2弁当箱法」増補改訂版

「3・1・2弁当箱法」には5つのルールがあります。

出典)構想し、つくって、食べて、伝える体験を!超簡単 適量で、バランスのとれた1食づくり「3・1・2弁当箱法」増補改訂版

これらのルールを意識してつめることがポイントです。

それでは実習中の様子を紹介します。

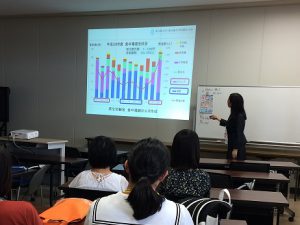

まずは講義をしっかりと受け、「3・1・2弁当箱法」について学習を深めました。

いつも食べている市販の弁当を「3・1・2弁当箱法」でチェックしてみると、副菜が少なくてすきまだらけだったり、主菜が多すぎて入らなかったりすることを学び、「栄養バランスが悪い!」(Mさん)といった意見が挙がりました。

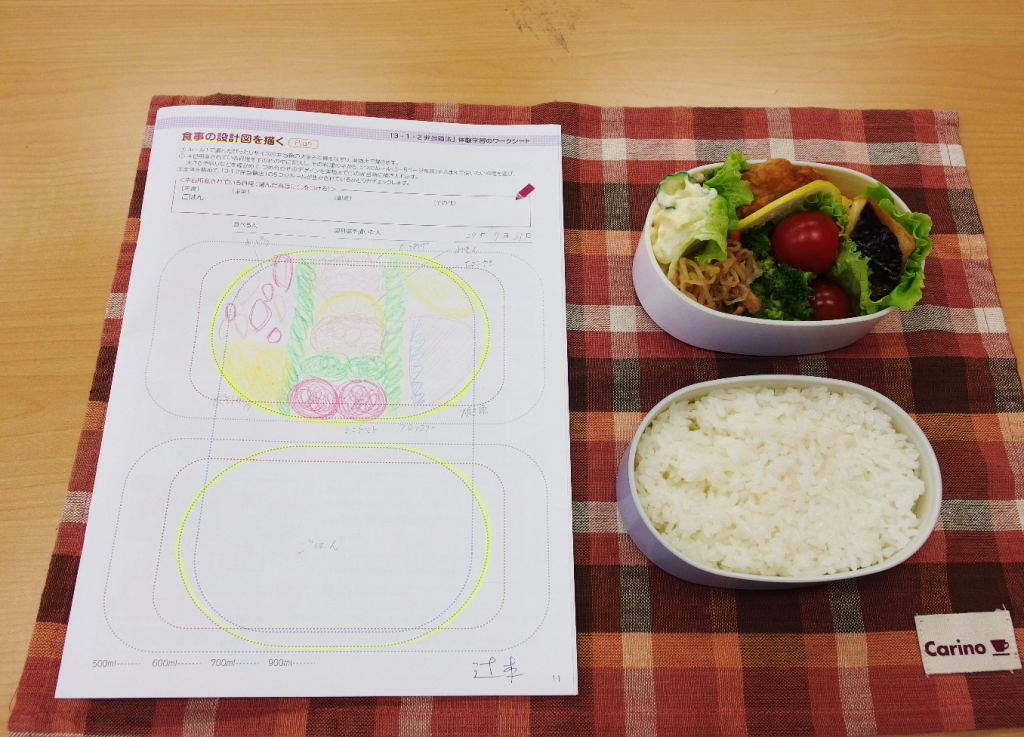

続いて、料理をどのようにつめるか、設計図を描きます。

5つのルールを生かして書けたでしょうか。

「からあげとポテトサラダサラダは油脂が多いからどちらか1品にしないと・・・」(Kさん)といった声も聞こえてきました。

しっかり考えて描いているようですね!

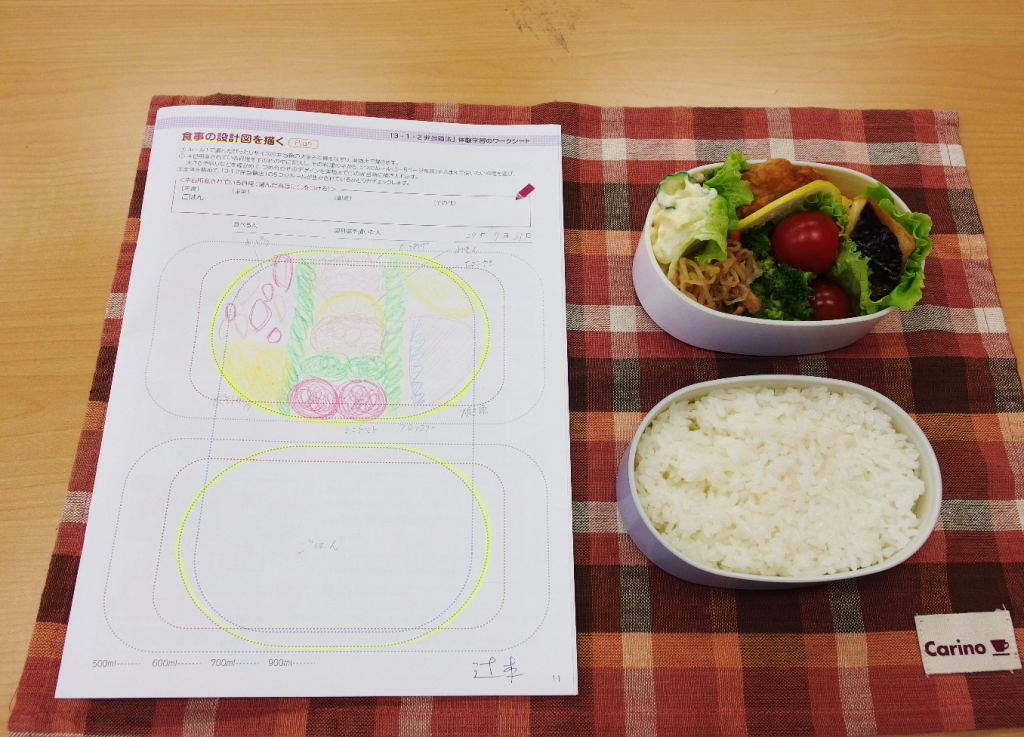

設計図が描けたら自分が普段使っているご飯茶碗を使用して、自分にとって適量のごはん量を確認します。

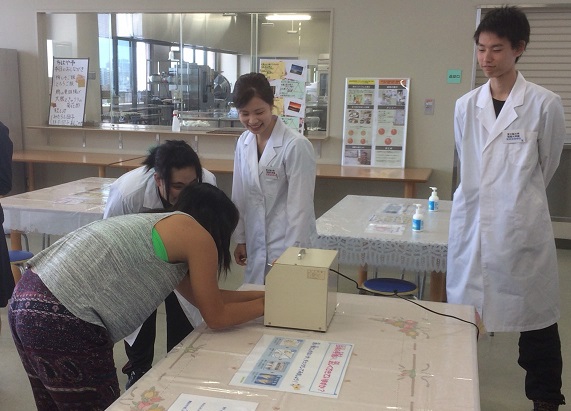

そして、いよいよ弁当箱につめる作業の開始です!

皆楽しく、全体をおいしそう!につめることができていました。

次の写真は、完成したお弁当を食器に盛りなおした様子です。

このお弁当の中身を食器に移してみると・・・↓

ルールに従って弁当箱にしっかりつめることができれば、このように1食分の食事と同じ「量」「バランス」になります。

「『3・1・2弁当箱法』ってすごい!」(Hさん)

そうなんです!

まさしく、超簡単に適量でバランスのとれた1食をつくることが可能であるところが「3・1・2弁当箱法」の醍醐味です。

普段の生活の中でも「3・1・2弁当箱法」を取り入れて、今回の実習でプレゼントされたお弁当箱を有効活用してもらえたら幸いです。