◆タイトル

実践食物学科1年生(前期)における「ひがドリ」課題について

◆本文

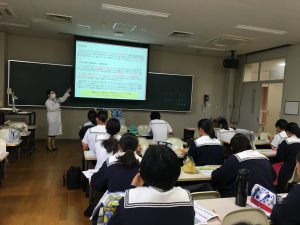

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を受け、自宅での学習を基本とする生活となっています。

本年度の入学生においては、授業開始から戸惑うことばかりですが、大学では自宅での事前・事後学習も重要な「学び」として含まれます。

この機会に、自主学習(自学)の習慣をさらに磨いてください。

東大阪大学短期大学部では、学生の自学を支えるツールとして「ひがドリ」を準備しています。

すでに入学前教育で取り組んでもらいましたが、休校期間は次の課題を追加いたします。

よく読んだうえで、栄養士・製菓衛生師としての「基礎学力」を磨いてください。

【追加課題1】(5月6日までの課題)

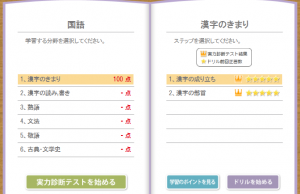

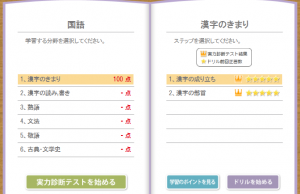

入学前教育の課題となっていた科目・分野の「ドリル」に取り組み、正答数を☆5にする。

※「ドリル」は一つの分野に複数あります。☆5になったらスクリーンショットを撮っておいてください。(例えば下の画像のように)

撮影したスクリーンショットは、後ほど提出して頂きます。

※入学前教育の「ひがドリ」課題が完了していない学生へ

・4月30日までに入学前教育で示した課題を全て完了してください。

・完了後は、「追加課題1」に取り組んでください。

※「ひがドリ」での学習状況は、1年次生必修科目「大学で学ぶⅠ」の評価に反映させますので、授業課題と同じように取り組んでください。

※参考までに、入学前教育の課題であった教科・分野は次の通りです。

国語:「漢字のきまり」「漢字の読み、書き」「熟語」「文法」「敬語」

数学:「数の体系1」「数の体系2」「単位/組合わせ・確率」「量の関係・文字式・関数」「累乗・二次方程式」

理科:「化学・物質」「生物」

【追加課題2】(5月7日以降の課題)

「ひがドリ」基礎の全教科・全分野の「ドリル」正答数を☆5にし、実力診断テストで100点を取得する。

※参考までに、入学前教育で課題ではなかった教科・分野は次の通りです。

国語:「古典・文学史」

数学:「図形」

社会:「日本地理」「世界地理」「日本史」「世界史」「政治・経済」「国際・社会生活」

英語:「数の表現」「be動詞、一般動詞」「過去形、現在進行形」「助動詞」「比較、受身の表現、現在完了」「熟語」

※「ひがドリ」の応用やSPI(企業等が活用する就職試験)も、2年生次以上で課題となる予定です。余力があれば、今のうちにチャレンジしてみてください。