3/22、本学では「平成29年度学位記授与式」が執り行われました。

2年間という短い間でしたが、短期大学での学びや様々な経験を通じて大きく成長したことと思います。

私自身も、皆さんから学ばせてもらうことがたくさんありました。

これからは、社会人としての自覚と責任を持って、仕事に精一杯励んでくださいね。

皆さんの今後の大いなる活躍を期待しています。ご卒業、誠におめでとうございます。

担任の冨田先生と

卒業式後の祝賀会にて

3/22、本学では「平成29年度学位記授与式」が執り行われました。

2年間という短い間でしたが、短期大学での学びや様々な経験を通じて大きく成長したことと思います。

私自身も、皆さんから学ばせてもらうことがたくさんありました。

これからは、社会人としての自覚と責任を持って、仕事に精一杯励んでくださいね。

皆さんの今後の大いなる活躍を期待しています。ご卒業、誠におめでとうございます。

担任の冨田先生と

卒業式後の祝賀会にて

3月に入り暖かい日が徐々に増えてきましたね。それと同時に、花粉の飛散量も増えててきているようです。花粉症持ちの私はすでに目がやられています(T_T)

さて、本学科では3月5日(月)と6日(火)の2日間、4月に入学を控えた新1年生を対象として、“入学前セミナー”を開催しました。

「短期大学で何を学ぶのか」(松井先生)というテーマをはじめ、「栄養と体の基礎知識」(源先生)「食生活と食文化の基礎知識」(冨田先生)等についての講義がありました。

真剣に聴く学生

学科長による講義

また、「食事バランスガイド作ろう」(山下先生)の講義では、実際に一日の自分の食生活を振り返り、食事バランスガイドのコマに色を塗って食生活のバランスをチェックしました。

食事バランスガイドの説明

「お菓子作り体験」(岡本先生)では、グループに分かれてフォンダンショコラケーキを作りました。どのグループもとても美味しそうに出来上がっていました。新しい友達との交流もあり、楽しい講義になりましたね。

試食時の風景

作り方のポイントを聞いています

完成!!

参加した皆さん、一コマ90分という大学の授業はどうでしたか。高校の授業に比べると長いなと感じた人もいるかもしれません。

大学の授業では、ただ聞いているだけの受身のスタイルではなく、意欲的かつ積極的に参加することが大切です。そうすることで、多くの知識や能力を身に付けることができます。

入学してからの2年間は授業はもちろん、部活動やアルバイトなど、いろんな事に挑戦し、学生生活を充実させていただけると幸いです。

それでは、新1年生の皆さん、入学式でまたお会いしましょう!!

2月に入りましたが、寒い日が続いていますね。

インフルエンザも流行しています。体調管理には充分お気をつけ下さい。

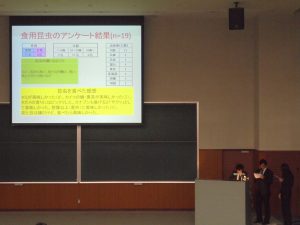

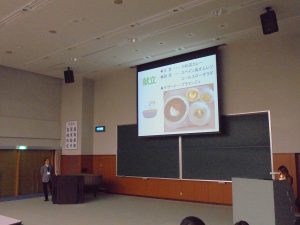

さて、2月5日(月)は実践食物学科2年生の卒業研究発表会が行われました。

2年生は約10ヶ月にわたり、この日の為に試作や実験、調査を重ね、一生懸命に取り組んできました。

2年生は約10ヶ月にわたり、この日の為に試作や実験、調査を重ね、一生懸命に取り組んできました。

発表は、どの卒業研究も完成度が高く、2年間の学生生活の集大成として相応しい内容でした。

それぞれの発表の後には、質疑応答の時間が設けられました。

副学長の吉岡先生、アドバイザーの冨田先生をはじめ、1年生からも質問が挙がりました。

発表はもちろん、質問にも堂々と答えていた様子がとても印象的でした。

質問に応える2年生

質問をする1年生

2年生の皆さん、発表お疲れ様でした。

1年生の皆さんは、来年は自分たちが発表する番です。

本日の発表を聴いて、関心のあるテーマはありましたか?春休みの期間を利用して、どのようなテーマでどのような研究がしたいのか、考えておきましょう!

なお、研究成果はパネルとしてもまとめています。しばらくの間、本学8号館1階エントランスホールにて展示しておりますので、興味のある方はぜひご来学ください。

食育推進基本計画では、毎月19日を「食育の日」として設定しています。

そこで本日(1月19日)の「実践栄養指導実習Ⅰ」では、道の駅かなん駅長の石原様より食育に関するご講演を賜りました。

ところで、皆さんは道の駅かなんについてご存知ですか?

道の駅かなん(大阪府河南町)は、大阪中心部から南大阪地域を通過し、奈良と直結する国道309号沿いにある道の駅です。

敷地内には、パーキングエリアや農村活性センターなどがあり、駐車場・トイレ・休憩所・公衆電話等を備え、道路案内やくつろぎ、憩いなどのサービスを提供しています。

また、地域の農産物や特産物の展示・PRをはじめ、生花および加工品などが提供されています。

河南町HPより引用

実は道の駅は、全国に1134駅(2017年11月現在)あるそうです。

ここ大阪には、かなんを含め10駅が登録されており、各駅独自のスタイルで運営されているとのことでした。

道の駅の直売所では新鮮な地場野菜を購入できることが魅力の一つですよね。

また、道の駅の直売所数は某大手コンビニエンスストアの店舗数よりも多く、数十億円の売上高を誇る直売所もあるとのことですから驚きです。

本日は、「なにわの伝統野菜」について、いくつか紹介していただきました。「なにわの伝統野菜」とは、約100年以上前から府内で栽培されてきたことや、品種の来歴が明らかであること、府内で生産されていることなどを基準とした地域特産野菜です。

道の駅の直売所などでしか買うことができないのが現状ですので、実物を初めて見る学生も多かったようです。

田辺大根について

また、かなんでは、地域の子ども達に対する「食育」にも力を入れて取り組まれています。

「お野菜まるごと河南町の日」を設け、駅長自らが町内の小学校に出向き、農業等に関する授業を行っているそうです。

また、子ども達にあまり人気の無い「えんどう豆」に、実際に触れて剥いてもらうという体験を行なったところ、給食のえんどう豆の残食が減ったとのことでした。

このようなお話を聴き、学生をはじめ私自身も、食育における「体験学習」の重要性を再認識することができました。

多くの道の駅は幹線道路沿いなどにあり、その目的からも車やバイクで行くことが多いかと思います。

ちなみに・・・

ドライブが趣味の私は、今度の休みに道の駅かなんへ行くことを計画しています!!

新鮮な地場野菜を購入してきたいと思います。

皆さんも、家族や友人とドライブに行く機会があれば、旅の途中にぜひ立ち寄ってみてくださいね!

石原様、本日は大変お忙しい中、貴重なご講演をありがとうございました。

味岡知行先生

昨年もお招きして大好評だった、味岡先生の講義&実習。

本年度も、実践食物学科2年生を対象に行いました。

はじめに、堺打刃物についての講義を受講し、包丁に対する知識と理解を深めました。味岡先生が打刃物について説明をなさっているDVDを鑑賞後、いよいよ実習となりました。

りんごの皮もスイスイむけます!

栄養士にとって、包丁は大切な仕事道具の一つ。

切れ味の悪い包丁で料理をつくると、本来の調理の実力がうまく発揮できません。

トマトの皮が切りにくかったり、キャベツの千切りが分厚くなってしまったり・・・。

研いだばかりの包丁でりんごの皮をむくと、驚くほど包丁さばきが上手に!

「皮がこんなにむきやすくてビックリ!」

クラスを代表してりんごの皮むきをしてくれた学生が驚きの声をあげていました。

今回も包丁研ぎの専用機器類を持参してくださいました。

職人の方々のサポートを受けながら、機械による包丁研ぎにチャレンジ!

自宅から切れ味の悪い包丁を持参してきた学生は、全員機械で研ぎ直すことができました。

最後に、砥石で包丁の両面を研ぎ、錆び止め仕上げをしたら完成!

終始、笑顔あふれる楽しい実習となりました。

味岡先生、職人の皆様、本年度もありがとうございました。